La palabra patria siempre se expele con una cierta dificultad. Surge un tímido temor al decirla que marca la expresión en nuestros labios con un lastre pesado y algo terroso. Quizá ocurra porque guarda un pasado siempre o casi siempre épico, no pocas veces equivocado, muy resbaladizo y forjado a base de la destrucción de algún antagonista histórico o territorial.

Alguien definió la nación como una asamblea de hogares. Puede que lo sea, pero la definición de la patria resulta más compleja y difícil de perfilar. La patria se va tranzando con vinculos jurídicos, sentimentales, subjetivos o heroicos o se concentra en un lugar oportuno, en una coordenada física y precisa que nos condensa y hace del tiempo un misterioso lenguaje a través del sueño y del recuerdo. Nos recordamos siempre sobre un determinado lugar pero ese lugar no es un espacio físico sino una cosa, una entidad virtual e inalcanzable. Ningún camino existe pueda llevarnos hasta él.

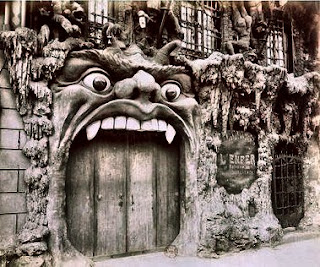

Descubrí la existencia de algunas pequeñas patrias como descubrí que aparecen en nuestra ordinaria vida algunos pequeños dioses. Fue recordando en un breve texto las extensas y lúcidas veladas que pasábamos un grupo de amigos en el patio de La Carbonería de Sevilla. Al editor Paco Aranguren le gustó muy pronto la idea. En realidad, la alusión, en cierto modo, la había leído cuando Jorge Luis Borges citaba su estancia juvenil en Ginebra y calificaba la delicada ciudad suiza como una de sus patrias. Las que yo he conocido han sido menos ambiciosas y más pequeñas pero quizá más libres, como aquel río del poema de Alberto Caeiro que no hace pensar en nada, corre por su aldea y que por eso, porque pertenece a menos gente, porque nadie sabe de dónde viene y hacia donde va, es mas grande y mayor y más libre que el Tajo que viene de España y entra en el mar por Portugal.

Una pequeña patria no es un hogar por su condición electa. Incluso las ciudades que elegimos como propias para convencernos de su vínculo y utilidad con nosotros, resultan demasiado altivas o lejanas para la creación de esta oculta cartografía sentimental.

La segunda pequeña patria la encontré en la casa de mi amigo Antonio Callejas en un lugar al que llamábamos todos, abreviando su histórica toponimia, el suspiro. Allí, lo comenté con Antonio Carvajal y él acaba de publicar ahora, precisamente, un bellísimo libro para abrir la colección Maravillas Concretas que lleva por título Pequeña patria huida. Antonio Callejas también acaba de marcharse. Murió hace pocos días en Granada. ¿Pero puede, acaso, morir toda una patria, aunque se trate de una patria pequeña y dócil que solo sirve para elevar la bandera de la amistad y el cariño sobre esta amarga espuma de los días?

Descubrí la existencia de algunas pequeñas patrias como descubrí que aparecen en nuestra ordinaria vida algunos pequeños dioses. Fue recordando en un breve texto las extensas y lúcidas veladas que pasábamos un grupo de amigos en el patio de La Carbonería de Sevilla. Al editor Paco Aranguren le gustó muy pronto la idea. En realidad, la alusión, en cierto modo, la había leído cuando Jorge Luis Borges citaba su estancia juvenil en Ginebra y calificaba la delicada ciudad suiza como una de sus patrias. Las que yo he conocido han sido menos ambiciosas y más pequeñas pero quizá más libres, como aquel río del poema de Alberto Caeiro que no hace pensar en nada, corre por su aldea y que por eso, porque pertenece a menos gente, porque nadie sabe de dónde viene y hacia donde va, es mas grande y mayor y más libre que el Tajo que viene de España y entra en el mar por Portugal.

Una pequeña patria no es un hogar por su condición electa. Incluso las ciudades que elegimos como propias para convencernos de su vínculo y utilidad con nosotros, resultan demasiado altivas o lejanas para la creación de esta oculta cartografía sentimental.

La segunda pequeña patria la encontré en la casa de mi amigo Antonio Callejas en un lugar al que llamábamos todos, abreviando su histórica toponimia, el suspiro. Allí, lo comenté con Antonio Carvajal y él acaba de publicar ahora, precisamente, un bellísimo libro para abrir la colección Maravillas Concretas que lleva por título Pequeña patria huida. Antonio Callejas también acaba de marcharse. Murió hace pocos días en Granada. ¿Pero puede, acaso, morir toda una patria, aunque se trate de una patria pequeña y dócil que solo sirve para elevar la bandera de la amistad y el cariño sobre esta amarga espuma de los días?